未來的汽車黑科技何其多,要成為熱門需要哪些條件?我相信能源利用和行駛安全性依然是最重要的主題,以下的這6項科技有的廣為人知,有的讓人眼前一亮,共同點是潛力無窮,但要普及到千家萬戶仍有很長的路要走。

太陽能電池車頂

新能源概念漸漸在大眾中普及,或許有人會疑問:“何不把太陽能發電應用到汽車上?”其實不少車企都提供了太陽能電池車頂的選裝包,但因為效率問題,小小幾平方米的車頂轉化的電量有限,僅在靜止時為空調供下電,很多消費者都將它視為雞肋。

但我們不能否認它的潛力,事實上面對越來越嚴苛的油耗法規,車企不會錯過任何一種節油手段。在今年,豐田推出了新款的普銳斯PHV,其太陽能電池車頂經過升級后,能將電能用作動力傳動,理論上曬一整天太陽能跑2.7公里。無獨有偶,萬向集團旗下的Karma也推出一款名叫Revero的超跑,超薄炫酷的太陽能電池車頂也算是小小的噱頭。

增強現實玻璃

增強現實(AR)無疑是熱門技術之一,路虎、寶馬和豐田等各大車企在推出概念車時,都會把增強現實玻璃作為亮點之一。目前HUD抬頭顯示系統漸漸普及到中級車上,不過在未來增強現實玻璃的功能將更加豐富,反映實時車輛動態,而且看上去更貼近真實環境。

增強現實玻璃除了提供導航信息,也有助于減少視線盲區。以路虎Vision概念車為例,采用了虛擬成像技術將發動機蓋透明化,讓駕駛者看到更全面的前方路況,對高頭大馬的SUV來說非常實用,同理也能將車柱“隱形”,實現全方位環繞視野。

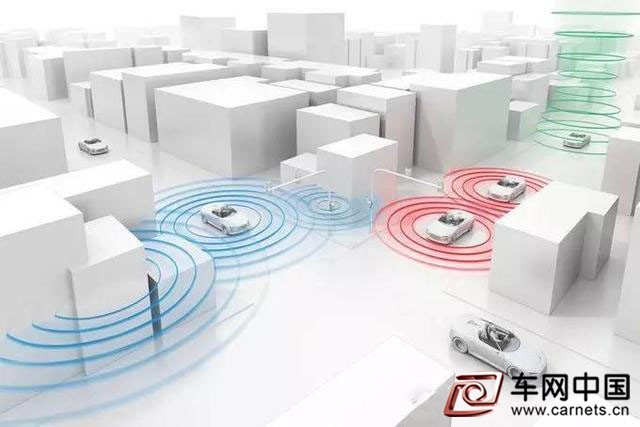

V2V汽車通信

前不久京昆高速又發生了連環追尾事故,在感到惋惜的同時也讓人思考,未來有哪些技術可以減少甚至杜絕此類事故?V2V(Vehicle-to-Vehicle)汽車通信將起到“未卜先知”的作用。現在的自適應巡航、自動剎車等系統能根據前方路況來預防碰撞,但有個致命的缺點就是可測范圍太有限。如果能實現V2V汽車通信,整個交通將連結成動態地圖,幾百米開外的事故能瞬間將預警傳遞過來。

除了提高我們的行車安全,V2V通信還能大大緩解我們的交通擁擠,當V2V發展到V2X,也就是包含車與車、車與人和車與設施的物聯網,自動駕駛才能真正實現。其實相關技術不是難題,難就難在如何統一通信標準,以及普及到所有的車型中。

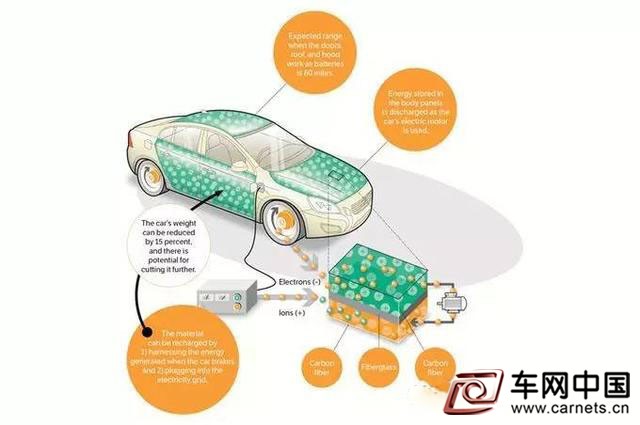

碳纖維電池車身

提起碳纖維在電動汽車上的應用,你會想到什么?沒錯,超跑的輕量化車身和新型電池的電極材料,那么何不把兩者結合在一起呢?沃爾沃聯合查爾姆斯理工大學研制一種能儲存電能的碳纖維材料,將一輛車的車門、車頂和引擎蓋都變成電池,同時依靠剎車的動能回收來充電。

這個創意充分利用了碳纖維的輕質量、高強度和高導電性,設計師再也不為電池組占用車廂空間而費心。據沃爾沃預計,儲存的電能能供車輛行駛112公里。當然了,從成本來看應該不低,用作電動超跑上的可能性更大些。

疲勞監測系統

疲勞駕駛是很多事故的罪魁禍首,為此車企設計了許多不同原理的疲勞監測系統,比起監測點頭、眼皮打架這些物理運動,捕捉身體訊號或者更加準確。捷豹路虎的"第六感"項目,就是試圖打造一整套的監測系統,方向盤裝有腦電波傳感器、座椅和安全帶裝有心跳傳感器,當發現駕駛者注意力分散,就通過方向盤震動、氛圍燈調亮、音量升高等方式發出預警。

車企的出發點雖好,但要注意的是如果系統過于敏感,可能會讓駕駛者不勝其煩,就跟車道偏離預警相似,如何準確判斷疲勞狀況是一個難題。

超聲觸感

隨著中控臺的實體按鍵越來越少,手勢識別成為人機交互的一大趨勢,盡管車企已經推出各種原理的手勢識別技術,但大都有一個通病:缺乏觸覺反饋。有人看到這里或許會疑問,在空氣中劃手勢還想要觸感?其實通過超聲觸覺技術是可以實現的。

Ultrahaptics是英國一家研究VR體驗的公司,但他們發現把超聲觸覺技術和手勢識別結合在一起,也是很有效的方案。其原理是,通過發射器將聲波匯聚在一個點上,產生聲波壓力差,你就能在看不到的空氣中感受到觸感。聲波的頻率不同,觸感就有所不同,這樣一來駕駛者能將更多的注意力放在路面上。